獣医師の働き方は、ひとつではありません。

小動物臨床だけでなく、産業動物、公務員、企業、研究、動物園・水族館、さらに独立や副業など、多様なキャリアパスがあります。

とはいえ、多くの人が次のような悩みを抱えています。

「どんな働き方があるのか、一覧で分からない」

「自分に向いているキャリアが何か判断しづらい」

「働き方ごとの仕事内容・必要スキル・向き不向きが知りたい」

この記事では、主要な働き方をすべて整理し、

仕事内容・求められるスキル・働き方の特徴・向き不向きを比較しながら、

“自分に合うキャリア”を見つけやすい構成にしました。

臨床から別の道へ進みたい人、企業で働きたい人、家族との両立が優先の人、

そして第二のキャリアを考えるミドル世代まで──。

どんな立場の方でも「働き方の全体像」がつかめる記事 になっています。

キャリアに正解はありません。

あなたの価値観と生活に合う働き方を、一緒に見つけていきましょう。

獣医師のキャリアは多様化している

かつて獣医師の働き方といえば、

「動物病院で診療する」という選択肢がほとんどでした。

しかし今は、社会の変化とともに獣医師の役割が大きく広がっています。

- ペット医療の高度化

- 畜産・食品安全の需要拡大

- 感染症対策や公衆衛生への注目

- 動物福祉への社会的関心の高まり

- グローバル化・研究分野の加速

- DX化・リモートワーク・副業環境の普及

これらの流れによって、獣医師は「臨床だけではない専門職」へと変わりつつあります。

同じ国家資格でも、職場が違えば求められる力も、働き方も、キャリアの伸び方も全く異なります。

- 医療現場で手を動かして治療する獣医師

- 企業で開発・品質・安全性に関わる獣医師

- 自治体で感染症や食品衛生を管理する獣医師

- 研究者として専門性を深める獣医師

- SNSや副業を活かして働き方を広げる獣医師

資格は同じでも、進む方向によって「強み」も「働き方」も変わる時代になりました。

だからこそ、最初にすべきことは、

「選択肢を知ること」です。

ここから先は、獣医師のキャリアを大きく整理しながら、

あなたに合う方向性が見つかるよう進めていきます。

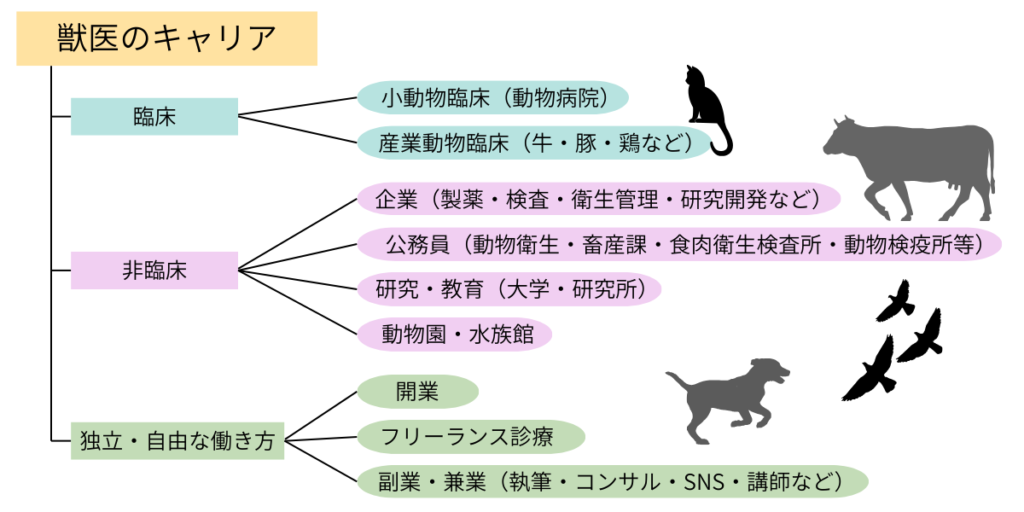

獣医の働き方マップ(全体像)

ここからは、獣医師が選べる主要なキャリアを整理していきます。

まず全体像を視覚的に捉えることで、

- 「自分はどのタイプに向いているのか」

- 「今の働き方はどのカテゴリに属しているのか」

- 「次に進める選択肢はどこなのか」

が自然と見えてきます。

獣医師の働き方は、大きく次のように分類できます。

なぜ最初に「地図」が必要なのか?

獣医のキャリアは一本道ではありません。

ある程度経験を積んだ後に、

- 臨床 → 企業

- 臨床 → 公務員

- 公務員 → 研究

- 企業 → 畜産現場

- 臨床 → 開業

- 仕事+副業 → 独立

のように方向転換する人も少なくありません。

そして、その選択には

👉 年収

👉 生活環境

👉 家族

👉 年齢

👉 働き方の価値観

👉 体力の変化

など、仕事以外の要素が影響します。

だからこそ、まずは選択肢を俯瞰し、

「どの働き方が自分に合うか?」

「どんなルートが存在するか?」

を知ることが大切です。

各キャリアの詳細(仕事内容・求められるスキル・向き不向き・リアル年収)

獣医師の仕事は専門分野ごとに求められる役割が大きく異なります。

同じ資格でも、現場に求められる特性、働き方、人間関係、キャリア成長の方向まで変わります。

ここでは、それぞれのキャリアを「比較できる形」で整理します。

読んでいくうちに、自然と自分の軸と近い領域が見つかるはずです。

小動物臨床(一般動物病院)

小動物臨床は、いわゆる「ペットの動物病院」で働く獣医師のことです。

全国に動物病院は多く、都市部では競合が密集し、地方では開院しやすい傾向があります。

診療の対象は犬・猫を中心に、小動物・エキゾチックアニマル・うさぎ・フェレットなど多様化しています。

ペット医療の需要は年々伸びていますが、働き方・収入・キャリアの幅は勤務先の規模・地域・院長方針に強く左右されます。

■ 仕事内容◼️

・一般診療(内科・外科、予防医療、手術)

・検査(血液検査、画像診断、超音波、レントゲン)

・入院管理、術後管理

・飼い主対応・説明・インフォームドコンセント

・カルテ入力・事務作業

・院内ミーティング、勉強会参加

近年は、救急医療・高度医療センター・夜間病院など役割が細分化されています。

■ 必要なスキル ◼️

・診療判断力、基礎手技(採血・検査・縫合など)

・飼い主への説明力(コミュニケーションスキル)

・最新医療知識のアップデート

・外科対応の経験(病院によっては必須)

アキヒロ

アキヒロ実際には、医療スキル以上に「飼い主との会話力」と「信頼形成の姿勢」が重要視されます。

■ 向いている人 ◼️

・動物や飼い主に寄り添いたいタイプ

・感情労働や接客に抵抗がない人

・日常的に学び続けられる人

・忙しさに対して「やりがい」で踏ん張れるタイプ

反対に、「割り切った働き方」「淡々と仕事したい人」「接客が苦手な人」はストレスを感じやすい領域です。

■ 年収レンジ(実態値)◼️

| キャリア段階 | 目安給与 |

|---|---|

| 新卒〜3年目 | 350〜450万円 |

| 一人で診療・手術可能レベル | 450〜600万円 |

| 経験・専門医・役職あり | 600〜900万円 |

| 開業医 | 収入差が非常に大きい(※赤字〜年収1,000万以上まで幅あり) |

※地方は開院コストが低く、個人開業しやすい反面、患者数確保や経営判断が収入に直結します。

※勤務医の場合、「年収上限が頭打ちになりやすい」のが課題。

■ メリット・デメリット ◼️

- 医療現場での成長スピードが速い

- 症例数が多く経験が積みやすい

- 専門医資格や高度医療へのステップアップしやすい

- 開業という明確なキャリア選択肢がある

- 長時間勤務・休日対応が発生しやすい

- 給与水準は一般的に高くない

- 飼い主対応・クレーム対応など感情労働が多い

- 経営方針により働き方・忙しさが大きく変動する

■ 現場の空気感(リアル)◼️

小動物臨床は「シフト勤務でも実質拘束が長い」「急患対応が読めない」「病院ごとの差が極端」という声が多い領域です。

また、都市部では専門医・高度医療施設・夜間病院があり、職場ごとの役割分担が進んでいますが、地方では「何でもできる総合診療型」が求められる傾向があります。

■ コメント(読者視点)◼️

ペット医療は年々競争が激化し、勤務医の年収は大きく跳ねにくい傾向。

「華やかそうに見えるが、給与と労働量が比例しづらい」というギャップが最も生じやすい領域です。

一方で、“動物と飼い主の生活を支える実感”を得やすく、やりがいの強い働き方でもあります。

開業した場合は腕より経営力で収入差が出ることが多いです。

産業動物臨床(牛・豚・鶏など)

小動物臨床が「治療中心」なのに対し、産業動物臨床は“群(集団)としての健康管理”が仕事の軸になります。

対象は牛・豚・鶏など、食につながる家畜。

診療だけでなく、繁殖管理、衛生指導、ワクチン計画、農場経営改善など「一次産業×医療×経営」が重なる領域です。

都市部よりも、酪農・畜産が盛んなエリア(北海道・九州・東北)に求人が集中しています。

需要は非常に高いものの、労働環境・体力面・地域性により、向き不向きがはっきり分かれるキャリアでもあります。

■ 仕事内容 ◼️

- 家畜の診療(外傷・感染症・消化器疾患・生殖機能関連)

- ワクチンプログラムの設計と接種

- 繁殖・人工授精・受精卵移植支援

- 飼養環境改善のアドバイス

- 農家との継続的フォロー・予防医療

- 酪農・畜産経営の改善提案

■ 必要なスキル ◼️

- 基本的な診療技術(外科・内科・繁殖技術)

- 群管理(HACCP/バイオセキュリティ)

- 疫病対策・感染症知識

- 冷静な判断力・対応力

- 飼養者と対話し、協働できるコミュニケーション力

都市型医療と違い、医学だけではなく「現場理解力」が求められます。

■ 向いている人 ◼️

- 動物医療だけでなく、畜産・一次産業に関心がある人

- 動物だけでなく農家・地域と関係を築きたい人

- 手を動かしながら現場で学ぶのが好きな人

- 力仕事・天候・自然環境が苦にならない人

逆に、都会での生活や定時勤務を優先したい人には不向きです。

■ 年収レンジ(現実ベース)◼️

| 経験値 | 年収目安 |

|---|---|

| 新卒・未経験 | 400〜500万円前後 |

| 経験3〜5年 | 500〜650万円 |

| 繁殖技術/産業領域の専門性高い場合 | 700〜900万円 |

| 開業・技術特化型/指導クラス | 900万〜1,100万円(※地域差大) |

※高収入事例はあるものの、農場単価・地域経済に左右されるため、大都市の企業獣医より収入は不安定になりやすい傾向。

■ メリット・デメリット ◼️

- 社会貢献性が高い(食・農業の根幹)

- 技能が評価されやすい

- 求人数が安定(特に地域)

- 農家と長期的信頼関係を築ける

- 体力負担・天候リスクが大きい

- 設備・道具・環境に左右される

- 都市部での転職は選択肢が少ない

- 緊急呼び出し・夜間対応が発生する場合あり

■ 現場のリアル(働き方)◼️

- 季節差が大きく、繁殖期は特に忙しい

- 予定通り進まない日が多い

- 1件1件との関係性が長く続く

- 「診療 × 教育 × 経営支援」がセット

私自身も45歳で未経験から畜産獣医へ転身しました。最初は企業勤務とは違う身体的負荷や現場文化に戸惑いもありましたが、“動物と働く”感覚に近く、その環境が素直に心地良いです。

企業獣医師(製薬・研究開発・品質保証・学術・安全性・営業技術)

企業で働く獣医師の役割は、これまで「研究職・学術職」というイメージが強く語られがちでしたが、実際はメーカーの種類や事業領域によって仕事内容は大きく異なります。

とくにワクチンメーカーや動物医療関連の製薬企業では、獣医師の役割は”研究”だけではなく、製造ライン・品質管理・安全性・顧客教育・海外対応など多岐にわたります。

これは、動物医薬品が医療×畜産×国際基準の狭間で成り立っているからです。

■ 仕事内容 ◼️

企業獣医の仕事は 4つの領域に分かれます👇

| 領域 | 例 |

|---|---|

| ① 製造・品質管理・ワクチン生産 | 動物実験、原材料評価、無菌検査、GMP規定遵守 |

| ② 研究・開発(R&D) | 動物薬の候補化合物評価、治験設計、安全性試験 |

| ③ 学術・技術サポート | ワクチン使用指導、獣医師・農家への説明、講演 |

| ④ 営業技術・フィールドサポート | 牧場・農場訪問、接種指導、課題ヒアリング、異常対応 |

とくにワクチン製造系の企業では「実験動物(ラット・ウサギなど)」と関わる仕事が必須となり、

現場×技術×資料作成×国際基準対応という複合型スキルが求められます。

ここが、臨床との最大の違いです。

■ 必要なスキル ◼️

- 微生物学、感染症学、薬理、安全性評価の基礎知識

- 英語(技術文書・メール・会議)※企業規模により必須度が変動

- GMP/GQP/GVPなど製薬基準の理解

- 発信力(説明・講演・業界展示会・学会発表)

- 畜産現場・農場とのコミュニケーション力

とくに動物用ワクチン領域では

「ラボと現場(牧場)をつなぐ役割」が重要視されています。

■ 向いている人 ◼️

- 現場よりもロジックと改善型思考が強いタイプ

- 新しい知識を継続的に学びたい人

- 技術的・科学的説明が得意な人

- 組織で働くことに抵抗がない人

✔即時の手技スキル(手術等)がしたい

✔患者との直接コミュニケーションが軸

…というタイプには物足りなく感じる場合があります。

■ 年収レンジ(リアル寄せ)◼️

| 経験年数 | 目安 |

|---|---|

| 新卒〜3年目(研究補助・品質管理含む) | 450〜700万円 |

| 5年目〜中堅(学術・技術サポート・専門職) | 700〜950万円 |

| 管理職・海外対応・専門領域特化 | 1,000〜1,300万円以上 |

※評価・給与体系は臨床ベースではなく企業評価基準(パフォーマンス・職能・役職)で決まります。

※賞与・ストックオプション・福利厚生を含めると、総合的な待遇は獣医領域の中でもトップクラス。

■ メリット・デメリット ◼️

- 給与が安定・昇給制度あり

- 福利厚生が手厚い(家族・住宅・健康)

- 夜間診療や救急対応なし

- 専門領域で長く働ける

- 競争と評価が明確(成果ベース)

- 組織文化・合わなければ苦しい

- 異動・部署変更がある

- 英語・規制対応など学習負担あり

■ 現場の空気感 ◼️

- 「研究者」「技術者」「企業人」「国際基準対応者」が混在

- デスクワークだけでも現場仕事だけでもない

→ ハイブリッド型キャリア - 海外展示会・メーカーとの交渉・輸出案件もあり

私が勤務していた頃、業務は製造→品質→営業技術→海外対応と段階的に変化しました。同じ「獣医師」という肩書でも、担当領域が変わると必要な視点や責任が大きく変わること、そして「現場(牧場)での課題が研究・製造に戻ってくる循環」を体感しました。

公務員獣医師(保健所・動物検疫所・畜産課・食肉衛生検査所など)

公務員獣医師の仕事は、動物医療よりも「人の暮らし全体の安全」を守る役割が中心です。

感染症対策、食品衛生、動物福祉、畜産支援、防疫業務など、国や自治体単位の仕事に関わります。

「治療する仕事」というより、

“社会インフラとして動物と人間の健康を管理する職業”と言えます。

臨床や企業と比べると、比較的安定した働き方ができ、

ワークライフバランスを重視したい人に選ばれやすいキャリアです。

■ 仕事内容 ◼️

配属によって業務内容は大きく変わりますが、代表的な領域は以下の通り👇

- 保健所・動物愛護センター

迷子動物対応、殺処分ゼロ政策、動物福祉推進、飼い主指導。 - 食肉衛生検査所

と畜検査、食肉検査、食中毒予防、食品衛生基準管理。 - 動物検疫所(空港・港湾)

輸出入動物・畜産物の検疫業務、感染症防止、国際基準対応。 - 畜産課・防疫部門

牛・豚・鶏など家畜疾病の監視・ワクチン指導・農場衛生システム評価。 - 行政・政策立案

法制度整備、動物関連条例、感染症対策計画、研修・啓発活動。

現場型から書類中心まで、幅広い業務が存在します。

■ 必要なスキル ◼️

- 法律・衛生・疫学・行政制度の理解

- データ分析(報告書・監査・調査研究)

- 柔らかいコミュニケーション力(一般市民・農家・行政間調整)

- 社会的視点(動物→農業→社会→国際基準へつなぐ発想)

- 冷静さ・倫理観・継続性

■ 向いている人 ◼️

- 安定した働き方や福利厚生を重視したい

- 社会全体を支える仕事に興味がある

- 動物だけでなく“制度や仕組み”に関わりたい

- 研究・統計・データ仕事も苦にならない

- 人への啓発や教育が得意

逆に、医療処置や現場実践を続けたいタイプには物足りなく感じる場合もあります。

■ 年収レンジ(現実値ベース)◼️

| 段階 | 年収目安 |

|---|---|

| 初任〜3年目 | 380〜500万円 |

| 中堅層 | 500〜650万円 |

| 管理職クラス | 650〜850万円 |

| 自治体規模・役職次第で | 〜950万円前後 |

※給与は自治体の給与テーブルに従うため安定。

※残業や宿直がある職場もありますが、企業や臨床より働き方は比較的安定傾向です。

■ メリット・デメリット ◼️

- 雇用・給与・福利厚生が安定

- 休日・労働時間が比較的規則的

- 社会貢献性が高い(公衆衛生/動物福祉)

- 国家資格を最大限“社会制度”に活かせる

- 異動があり、希望部署とは限らない

- 診療技術を維持する環境ではない

- 行政関連書類・会議が多い

- スピード感より“手続き・ルール重視”

“医療者”というより、社会の安全を支える専門職としての立ち位置です。

■ 現場のリアル(働き方)◼️

- 急変案件(感染症・法令対応)があると一気に忙しくなる

- ルールに基づいた判断が求められるため、自由度は低め

- 配属先によって業務内容が大きく変わる

(※検査中心か、対策中心か、啓発中心か 等)

実際、公務員獣医師の仕事は“地味”と感じられることもあります。しかし、感染症対応や検疫業務など、社会全体の安全に関わる責任を実感できる仕事です。特にパンデミック時は、動物医療が人間社会と密接につながっていることを強く感じました。

大学・研究職(教育・研究・専門領域の発展に関わる仕事)

大学・研究職の獣医師は、臨床や行政のように「現場で課題に対応する働き方」とは異なり、

学問領域を深め、人材を育て、医学・獣医学の未来をつくる役割を担います。

研究テーマは、基礎医学・感染症・薬剤開発・公衆衛生・動物行動学・産業動物生産性改善など多岐にわたり、研究成果が社会課題や産業に直結するケースもあります。

臨床業務(大学病院)と研究を兼務するスタイルも多く、「学び続けることそのものが仕事」と言えるキャリアです。

■ 仕事内容 ◼️

大学・研究職の獣医師の役割は大きく以下の3領域に分類されます👇

- 教育(Teaching)

講義、実習指導、臨床教育、卒論・修士・博士研究の指導。 - 研究(Research)

論文執筆、国際学会発表、研究資金獲得(科研費申請)、共同研究プロジェクト。 - 臨床・社会貢献(Service)

大学動物医療センターでの臨床、産業現場との共同研究、学会活動、行政アドバイザリーなど。

研究職は長期的テーマにじっくり向き合える点が魅力ですが、同時に研究費調達・論文成果・教育の質が評価軸になる厳しい世界でもあります。

■ 必要なスキル ◼️

- 論理的思考力・仮説構築力

- 英語論文読解・執筆(英語はほぼ必須)

- 統計解析(R・SPSS・Pythonなど)

- プレゼンテーション・学会発信

- 分野特化スキル(感染症、再生医療、行動治療、繁殖管理など)

- 粘り強さ・継続力・研究耐性

現場での経験より「学術成果=価値基準」で評価される世界観です。

■ 向いている人 ◼️

- 学ぶこと・調べることが好き

- 何年かけてでもテーマを深掘りしたい

- 新しい知識や技術を世の中に届けたい

- コツコツ積み上げる作業が苦にならない

- 指導者として次世代を育てたい

研究職は「好きなことを仕事にする自由」と引き換えに、継続・努力・成果責任を求められる働き方。

向いている人にとっては天職になりますが、安定や指示型の働き方を好む人には難易度が高い側面もあります。

■ 年収レンジ(現実値ベース)◼️

| 段階 | 年収目安 |

|---|---|

| 博士研究員(ポスドク) | 350〜500万円 |

| 助教・講師 | 450〜650万円 |

| 准教授 | 600〜850万円 |

| 教授 | 800〜1,200万円前後(大学による) |

■ メリット・デメリット ◼️

- 専門性が深まり、研究成果が社会に残る

- 教育者として学生の成長に関われる

- 研究成果が国際的に評価される可能性

- 大学動物病院など高度医療環境で働ける

- 任期制が多く、キャリアの安定性に課題

- 科研費獲得・論文出版など「研究競争」が激しい

- 即成果が求められる臨床より進捗が見えづらい

- 地方キャンパス配属など勤務地の自由度が低い

■ 現場のリアル(働き方の温度感)◼️

- 研究が佳境の時期は昼夜問わず研究室にこもる生活も珍しくない

- 研究費獲得が実質的な評価基準(科研費・企業連携など)

- 教育・研究・臨床のマルチタスクが当たり前

- 成果が出た時の達成感と影響力は非常に大きい

🐾 現場の空気感(体験談)

私自身、学生時代に大学附属の動物病院で研修に入ったことがあります。

外科や内科、画像診断、麻酔といった診療科に分かれ、一般の動物病院では見ないような専門性の高い症例が運ばれてきました。

診療には教授・准教授・助教・臨床助手が関わり、学生は保定・器具準備・検査補助などをしながら、症例カンファレンスや診療記録なども経験します。

当時印象的だったのは👇

- 手術や診療は淡々と進む一方、診断や治療方針は非常に慎重

- 「なぜそう判断するのか」を必ず言語化する文化

- 研究と臨床がつながっているという空気感

一般の動物病院と比べると、**スピードより「正確性」と「論理性」**が重視されます。

そのため、手を動かすより、まず考える力が求められる仕事だと強く感じました。

大学や研究分野で働く獣医師は、診療だけでなく「未来の医療をつくる役割」を担っています。臨床に強い興味がある人だけでなく、探究心や論理的思考が強い人には、大学という環境は魅力的な選択肢になります。

動物園・水族館獣医師

動物園や水族館の獣医師は、展示動物・希少種・海洋生物など、多様な動物の健康管理と繁殖管理を担う仕事です。

求人は非常に少なく、採用は「欠員補充型」。

そのため、倍率は獣医業界でもトップレベルに高い領域です。

■ 仕事内容 ◼️

- 健康診断、ワクチン、感染症対策

- 血液検査・糞便検査・寄生虫管理

- 麻酔や手術(※大型動物では機材・人員調整が大きな課題)

- 飼育員・研究員との連携、個体管理データ作成

- 絶滅危惧種の繁殖プログラム(ブリーディング計画)

- 環境エンリッチメント(動物福祉の視点)

- 来館者イベントや教育活動に参加する場合もあり

特徴として、一頭一頭の“個体差”と長期的経過観察が仕事の軸になる点があります。

■ 必要なスキル ◼️

- 幅広い動物種の生理・生態学・栄養学の知識

- 麻酔・外科技術(特に大型動物)

- 研究論文を読み解く基礎能力

- 飼育員・外部研究機関とのコミュニケーション力

- 安全管理能力(大型動物・海獣類は事故リスクが高い)

ジェネラリストタイプの獣医師が向く領域です。

■ 向いている人 ◼️

- 特定の種より、多様な動物に関わりたい人

- 動物福祉や保全活動に興味がある人

- 研究・教育・展示という「社会的役割」に共感できる人

- 華やかに見える舞台の裏に、地道な作業があることを受け入れられる人

■ 年収レンジ(リアルベース)◼️

| 勤務地・立場 | 目安年収 |

|---|---|

| 地方自治体運営園 | 約350万〜550万円 |

| 独立法人・有名園 | 約450万〜650万円 |

| 研究・繁殖専門施設(例:保全センター) | 500万〜700万円前後 |

非常勤や契約雇用からスタートし、正規採用に上がるケースも多いです。

■ メリット・デメリット ◼️

- 希少種や大型動物など「ここでしか扱えない経験」が積める

- 動物福祉・保全に貢献できる

- 長期視点で動物と向き合える

- 飼育員・研究者など、他職種と連携しながら働ける

- 求人数が極端に少なく採用までに時間がかかる

- 設備・麻酔環境が限られ、処置に工夫が必要

- 給与は高くない。契約雇用スタートが多め

- 多種を扱うため勉強量が多く、専門確立が難しい

■ 現場の空気感 ◼️

動物好きなら間違いなく魅力的な世界ですが、

「動物と触れ合えて楽しそう」というイメージとは少し違います。

- 動物の搬送や麻酔ひとつに、多くの人と工程が必要

- 動物の死や繁殖失敗と向き合う場面も多い

- 展示・教育・研究という“社会的ミッション”を背負う仕事

■ キャリアルート(どうすれば就職できる?)◼️

動物園・水族館の獣医師は、一般的な就活とは違い、**「公募制」ではなく「欠員補充型採用」**が中心です。

そのため、採用はタイミングと経験の積み上げが鍵になります。

キャリアルートは大きく3つに分かれます👇

① 王道ルート(最も現実的)

大学 → 研究室所属 → インターン → 契約・非常勤 → 正職員採用

- 特殊動物学・野生動物医学・海洋生物学など専門研究室に所属

- 大学附属動物園や外部施設で実習・研究経験を積む

- 契約職からスタートし、長期勤務後に欠員が出た時点で正規登用

最も採用につながりやすいルートです。

② 公務員獣医師として配属されるルート

自治体運営の動物園の場合、

「獣医師免許を持つ公務員」→動物園に配属されるケースがあります。

公務員採用 → 畜産課・検疫所 → 動物園へ異動

必ず希望先に配属されるとは限らないため、運と人事動向の影響が大きいルートです。

③ 専門スキル持ち込み型(例外的ルート)

近年、以下の分野で強い実績がある場合、

プロジェクト採用がされるケースがあります👇

- 海棲哺乳類(イルカ・アザラシなど)の麻酔経験

- 絶滅危惧種繁殖研究

- 遺伝子解析・個体識別・データベース管理

- 行動学や栄養学の専門研究

動物園・水族館の獣医師は、

「求人が出てから応募する仕事」ではなく

「経験を積みながらタイミングを待つ仕事」。

採用は

経験・研究領域・現場ニーズ・欠員タイミング

これらの掛け算で決まります。

フリーランス・開業・副業という選択

近年、獣医師の働き方は「動物病院勤務か開業か」だけではありません。

オンライン相談、非常勤勤務、企業とのプロジェクト契約、SNS発信、講師、執筆など、働き方を組み合わせる“ポートフォリオ型キャリア”が増えています。

特にミドル世代では、経験値 × 専門性 × ライフスタイル調整という観点から、この選択肢を検討する人が増えています。

■ 仕事内容・働き方例 ◼️

勤務ではなく、自分の強みを軸に収入源を複数持つ働き方です👇

- 非常勤獣医師(スポット・シフト制)

- オンライン相談(月額課金・単発相談)

- 企業との業務委託(専門領域監修・技術支援・実験設計)

- 講演・セミナー・学会発表サポート

- SNS発信・ブログ運営(情報提供・商品レビュー)

- 書籍出版・教材販売

動物病院勤務と併用しているケースも多く、

「収入の安定+挑戦」両立型のキャリアが可能です。

■ 必要なスキル ◼️

- 専門分野の強みや経験

- 集客力(SNS・ブログ・専門コミュニティなど)

- 営業力・プレゼンスキル(依頼を獲得する力)

- 事業管理スキル(請求・税務・契約書管理)

- 継続的な学習と情報発信力

「自分の価値を言語化し提供できるか」が成功のカギになります。

■ 向いている人 ◼️

- 組織より個人の裁量を重視した働き方がいい

- ひとつの収入源に依存せず、安心設計で働きたい

- 専門性を活かしつつ、人との関わりから価値提供したい

- 自分の経験や考えを発信することが苦ではない人

■ 年収レンジ(リアルベース)

| 働き方の組み合わせ | 収入目安 |

|---|---|

| 非常勤+オンライン相談 | 300万〜550万円 |

| 非常勤+企業委託+講師 | 500万〜800万円 |

| 完全独立(開業・メディア運営・企業顧問など) | 600万〜1,200万円以上 |

「何を軸に組むか」で収入の幅が最も大きい領域です。

■ メリット・デメリット ◼️

- 場所や働き方に縛られず自由度が高い

- 複数の収入源を持てるため不況に強い

- 得意分野を伸ばせる

- キャリアの再現性が高く、後半ほど伸びる

- 収入が安定しづらい

- 自分で仕事を取りに行く必要がある

- 会社のサポートがないため責任と管理が必要

- セルフブランディングが必須

■ 現場の空気感(例:アキヒロの場合)◼️

私(アキヒロ)自身も現在、牧場勤務+記事執筆+ビザスク経由のスポットコンサル業務という形で複数の働き方を組み合わせています。

フルタイム勤務だけでは得られなかった「時間の柔軟性」「収入源の分散」「キャリアの選択権」が生まれました。

副業からスタートし、小さく試しながら育てる形だと、ミドル期の転身でも負担が少なく取り組めると感じています。

開業だけが“独立”ではない!!

多くの人が「獣医師=開業」と思いがちですが、

これからの獣医師のキャリアは“選択肢を組み合わせる時代”です。

キャリア比較表|年収・働き方・将来性の違い

働き方の違いは、「年収」「安定性」「自由度」「将来性(伸びしろ)」「専門性の深まり方」によって大きく印象が変わります。

どれが正解というより、

「何を優先したいか」で最適解が変わる世界。

ここでは、これまで紹介したキャリアを横並びで比較できるよう、

ひと目で判断できる一覧表にまとめています。

年収・働き方比較表

| 働き方 | 仕事内容 | 年収目安 (地方/都市) | 安定性 | 自由度 | 専門性 | 向いている人 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 小動物臨床 | 犬猫診察・手術・飼い主対応 | 350〜550万/ 450〜900万 | ▲ 夜勤・開業前は不安定 | ▲ 休日不規則 | ◎ 症例数で成長 | 動物が好き・接客耐性 |

| 産業動物臨床 | 繁殖管理・衛生管理・農場改善 | 450〜650万/ 600〜1,000万 | ◎ 需要安定 | ▲ 現場中心 | ◎ 生産性・衛生知識が伸びる | 現場型・体力ある人 |

| 企業獣医師 | 研究・品質・安全性・学術・営業技術 | 600〜1,200万 | ◎ 非常に高い | ▲ 配属で変動 | ◎ 技術・資料作成力 | 論理的・組織適応力 |

| 公務員獣医師 | 食品衛生・検疫・畜産行政・防疫 | 450〜750万 | ◎ 雇用安定 | ◎ 休み取りやすい | ▲ 行政知識中心 | 安定重視 |

| 大学・研究職 | 研究・教育・大学病院での臨床 | 450〜1,000万 | ▲ 任期制多い | ▲ 拘束時間長め | ◎ 最高レベルの専門性 | 探究型・継続力 |

| 動物園・水族館 | 治療・感染症管理・展示・繁殖 | 350〜600万 | ▲ 求人極少 | ▲ 業務幅広い | ◎ 稀少動物の知識 | 夢重視・狭き門も挑戦 |

| フリーランス/開業 | 病院経営・オンライン相談・講師・執筆 | 300〜∞ | ▲ リスク高 | ◎ 最大の自由度 | ◎ 発信力・経営力 | 裁量重視・挑戦型 |

年収は個人差・地域差・キャリア年数で大きく変動します。

特に小動物臨床・産業動物臨床・開業・企業獣医は差が広く、

「地域性×設備投資×経験×働き方のスタンス」で年収が変わります。

数値はあくまで目安として活用ください。

後悔しないキャリア選びの考え方

獣医師として進む道を選ぶとき、

多くの人が 「年収」「やりがい」「安定」「働きやすさ」 の間で迷います。

でも、本当に大事なのは──

“どの働き方が、自分と自分の人生に馴染むのか?”

という視点です。

そしてこれは、年齢・体力・家族・価値観・住む場所・得意分野で変わります。

たとえば、

20代は「経験を積みたい」「専門性を深めたい」でも、

40代になると「収入より生活バランス」「転勤なし」「身体に負担が少ない方がいい」と変わることは珍しくありません。

キャリアは、一度決めたら変えてはいけないルールではなく、更新できるもの。

仕事は日常であり、人生の一部。

だからこそ、「憧れ」だけで選ばず、自分に合う基準で選ぶことが大切です。

「性格タイプ」と「業務特性」の一致

動物病院や研究職など、獣医の世界には“華やかに見える職種”が存在します。

しかし、見た目の憧れだけで進むと、現場とのギャップに苦しくなるケースもあります。

以下は、キャリア迷子になりやすい獣医師の典型例です👇

| タイプ | 相性の良いキャリア | 相性が悪い可能性 |

|---|---|---|

| 人と話すのが好き | 小動物臨床・企業(学術/営業) | 孤独な研究・製造ライン中心 |

| コツコツ作業が得意 | 製薬企業/研究/公務員 | 変化・スピード重視の現場 |

| 体力には自信あり | 産業動物臨床・現場技術職 | 机仕事メイン職 |

| 競争・成長がモチベ | 専門医ルート・企業総合職 | 安定型ワーク |

ここから見えてくるのは、

「向き不向き=正解不正解ではなく、相性」

ということ。

キャリアに「旬」はあるが、遅すぎるタイミングはない

獣医業界は、キャリアチェンジが遅い業界ではありません。

むしろ、

- 臨床 → 企業技術職

- 企業 → 農場衛生・コンサル

- 大学研究 → 製薬or行政

- 開業 → フリーランス獣医

など、ライフステージや価値観に合わせて再選択する文化があります。

私のように、

企業 → 畜産 → 副業・コンサルへ

とキャリアを自然に広げることも可能です。

自己分析チェックリスト

下記の項目に直感で○を付けてください。

□ 緊急対応や変動のある仕事でも良い

□ 安定したスケジュールで働きたい

□ 飼い主・農家との対話が楽しい

□ 研究・分析・書類の方が得意

□ 体を動かすより頭を使う仕事が好き

□ 収入よりやりがい

□ やりがいよりワークライフバランス

□ 専門性を極めたい

□ 幅広く知識を使いたい

□ 評価制度より、自分のペースで働きたい

●上から多くチェック → 臨床 /現場型

●真ん中が多い → 公務員・研究・産業獣医

●下に多い → 企業・フリーランス向き

キャリア選択の優先順位整理ワーク

次の項目を5点満点で採点してください。

| 項目 | 点数(1〜5) |

|---|---|

| 収入の安定・将来性 | |

| 働き方の自由 | |

| 専門性を磨く意欲 | |

| 体力的な負担の許容度 | |

| 人と関わる仕事が好きか | |

| 学び続ける意思の強さ | |

| 家族・生活リズムとの相性 |

→合計点から方向性診断:

| 合計点 | 傾向 |

|---|---|

| 30〜35点 | 挑戦型(臨床・開業・専門医向き) |

| 22〜29点 | バランス型(企業・公務員・産業向き) |

| 〜21点 | 安定型(企業・研究・公務員向き) |

ここから行動するためのステップ

キャリアの方向性が見えてきたら、次は「現実的な準備」に進みます。

いきなり転職サイトに登録するのではなく、

情報収集 → 現場理解 → 比較 → 行動

の順番で進める方が失敗がありません。

焦る必要はありません。

キャリアは「選ぶもの」ではなく、育てていくものだからです。

① 世の中の求人動向を知る

まずは、求人の「数・内容・待遇・働き方の傾向」を知ること。

ここを知らないまま理想だけで進むと、現実との差に苦しくなります。

・小動物臨床 → 求人は多いが地域差あり(都市部:競争/地方:開業しやすく偏在)

・産業動物臨床 → 酪農地域中心。働き方改革で女性獣医も増加

・企業獣医(製薬・研究・安全性等)→ 求人数は少ないが待遇・福利厚生は安定

・公務員 → 各自治体で定期採用あり(倍率は年次変動)

・動物園・水族館 → 求人数が極端に少なく狭き門(数年に一度レベル)

この段階では応募しなくてOK。「相場感を知ること」が目的です。

② 必要なスキル・条件を洗い出す

次に、行きたい方向へ進むために必要な条件を整理します。

例:

- 「臨床経験○年以上」

- 「生産性管理の理解」

- 「薬事・学術経験歓迎」

- 「大学院進学必須(研究)」 など。

この段階で、

「今すぐ行ける道」と

「準備が必要な道」

の2種類に分かれます。

ここで焦る必要はありません。

むしろ、この区別がついた時点で半分進めています。

③ 現場に触れる(見学/説明会/実習)

求人票だけでは見えないものがあります。

例えば、

- 現場の空気

- 1日の流れ

- 人の入れ替わりの多さ

- 研修・教育の実態

- 勤務医か院長かで裁量が変わるか

- 若手・女性・未経験者が働きやすいか

できれば、説明会・研修・オンライン相談・実習など、

実際に現場と接点を持つことがおすすめです。

迷っている段階でも、求人サイトに無料登録しておくと“動いている市場感”が掴めます。比較することで、自分にとって譲れない条件が整理されていきます。

④ 複数の選択肢を並べて比較する

1つの求人だけを見て決めるのは危険です。

比較することで👇が見えます。

- 優先順位

- 企業による働き方の違い

- 市場価値(自分がどう評価されるか)

- 想定より良い条件がある可能性

\ 比較のためのテンプレ(チェックボックス形式)/

| 項目 | A社 | B社 | C社 |

|---|---|---|---|

| 年収 | |||

| 休日数・夜勤有無 | |||

| 成長機会(研修・専門性) | |||

| 働きやすさ・制度 | |||

| 今の自分の価値観との一致 |

⑤ 実際に動きながら整理する

100%決めてから動く人もいますが、

キャリアは「考えながら動く」ことで磨かれます。

登録→話す→比較→再度整理

この循環が、後悔の少ない意思決定につながります。

おすすめ転職エージェントは下記3社です。

求職者の代わりに求人を探し、応募書類を修正し、面接日程まで調整します。

\ 担当アドバイザーがつく サービス /

| エージェント名 | 特徴(簡潔) | ミドル相性 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 非公開求人最多級。製薬・動物薬・管理部門まで幅広く対応 | ◎ | まず登録。選択肢を一気に広げたい人向け |

| doda | 書類添削・面接対策が丁寧。研究職・未経験挑戦にも対応 | ◎ | 寄り添い型支援。方向性が固まりきっていない人に最適 |

| JACリクルートメント | 製薬・研究・品質・安全性など専門職に強い | ◎ | 企業獣医・研究職・年収レンジ重視のミドル層向け |

すべて無料で利用できるため、2〜3社を併用して比較しながら進めるのが成功の近道です。

特に獣医・製薬分野では、「求人の質」「担当者の理解度」に差が出やすいため、複数登録がおすすめです。

どの選択肢が良いかわからない段階でも、情報に触れはじめるだけで視界が広がります。迷った時は“選ばない”ではなく“調べる”側に立つのが最初のステップです。

一方で、自分のペースで求人を比較したい人は “目的別サイト一覧” が便利です。

働き方が決まっていなくても、

「目的別にどんな求人が存在するのか」 を知るだけで視界が広がります。

下に、獣医キャリアと相性の良い転職サイトを目的別にまとめました

\ 目的別転職サイト一覧表 /

| 目的カテゴリ | サイト名 | 特徴(簡潔) | 相性 |

|---|---|---|---|

| ① 臨床(小動物・産業動物) | VetAgent | 獣医向け求人が最多級で選択肢が広い | ◎ |

| アニマルジョブ | 動物病院から関連職まで幅広く網羅 | ○ | |

| ② 製薬・企業(研究・品質・安全性) | メディサーチ | 非臨床・企業系の獣医求人に強み | ◎ |

| JACリクルートメント | 製薬業界の専門求人が豊富で探しやすい | ◎ | |

| ③ 研究職・アカデミア | アカリクキャリア | 研究経験を活かせる職を幅広く支援 | ○ |

| doda研究 | 研究開発・基礎研究の求人が多い | ◎ | |

| ④ 公務員・動物検疫・畜産課 | マイナビ(公的求人) | 自治体・公的獣医職の採用情報を網羅 | ○ |

| 動物検疫所 | 全国の検疫所採用へつながる入口 | ◎ | |

| ⑤ 異業種(ミドルキャリア) | ビズリーチ | 管理職・高年収の転職に強い | ◎ |

| リクルートダイレクトスカウト | 40代も挑戦しやすい求人が多い | ◎ | |

| ⑥ 副業・スポットコンサル | ビザスク | 専門知識を活かせる1時間副業 | ◎ |

| ミーミル | 専門性ほど報酬が上がる案件多数 | ◎ | |

| ランサーズ | 文章・資料作成など経験を活かせる | ○ |

まとめ|獣医師のキャリアは「ひとつじゃない」

ここまで読み進めたあなたは、

きっと最初より少しだけ視界が広がっているはずです。

獣医師のキャリアは、かつてのように

「動物病院で働くのが当たり前」ではありません。

臨床・産業・企業・研究・行政・教育・開業・フリーランス…

働き方は分岐し続け、選択肢は確実に増えています。

そして、その選択肢のどれが正解かは、

資格でも年収でも市場価値でもなく、

「あなたがどう生きたいか」

という視点で決まります。

キャリアは“固定された一本線”ではありません。

進んでみて違和感を覚えたら、

方向転換してもいい。

遠回りした経験も、

別の場所に行ったときに意味を持ちます。

むしろ、回り道をした経験ほど、

誰かの安心や希望につながることがあります。

最後に、ひとつだけ。

キャリアに悩むということは、まだ選択肢があるということです。

そして、今どこにいても、これからどう働くかは選べます。

その一歩を、このブログが支えられるなら嬉しく思います。

-1.png)